Durante muchos años hablamos del comercio internacional como si fuera un terreno técnico, casi neutro: aranceles, tratados, logística, eficiencia. Sin embargo, los acontecimientos recientes —pandemia, guerras, sanciones económicas, reconfiguración de cadenas de suministro— nos obligan a aceptar una realidad incómoda: el comercio nunca fue neutral. Siempre ha sido una expresión de poder.

Esta reflexión surge de una charla reciente con estudiantes de logística, donde una pregunta simple abrió una conversación profunda: ¿qué entendemos realmente por geopolítica? Las respuestas fueron diversas, pero todas coincidían en algo: la geopolítica parecía algo lejano, propio de cancillerías, ejércitos o grandes potencias. Pocas personas la conectaban con decisiones cotidianas de comercio, abastecimiento, inversión o logística. Y, sin embargo, hoy esas decisiones están directamente condicionadas por ella.

Durante décadas creímos —y enseñamos— que la interdependencia económica traería estabilidad, paz y eventualmente convergencia política. Que comerciar más implicaba pelear menos. Que los mercados abiertos generarían prosperidad y que esa prosperidad, tarde o temprano, produciría democracias más sólidas. Este fue el corazón ideológico del orden liberal de posguerra: un proyecto político tanto como económico. Ese modelo funcionó durante más de setenta años. Generó crecimiento, sacó a millones de personas de la pobreza y permitió una expansión del comercio sin precedentes. Pero también descansaba sobre supuestos que hoy están siendo cuestionados. El mundo que observamos desde 2022 no es el mismo en el que se diseñaron Bretton Woods, el GATT o incluso la Organización Mundial del Comercio. El comercio ya no se concibe únicamente como un vehículo de eficiencia, sino como una herramienta estratégica, capaz de premiar, castigar, alinear o excluir.

Comprender este cambio no es un ejercicio académico: es una necesidad práctica. Afecta cómo operan las empresas, cómo se diseñan las cadenas de suministro y cómo países pequeños y abiertos —como Costa Rica— deben posicionarse en un entorno que ya no premia la neutralidad.

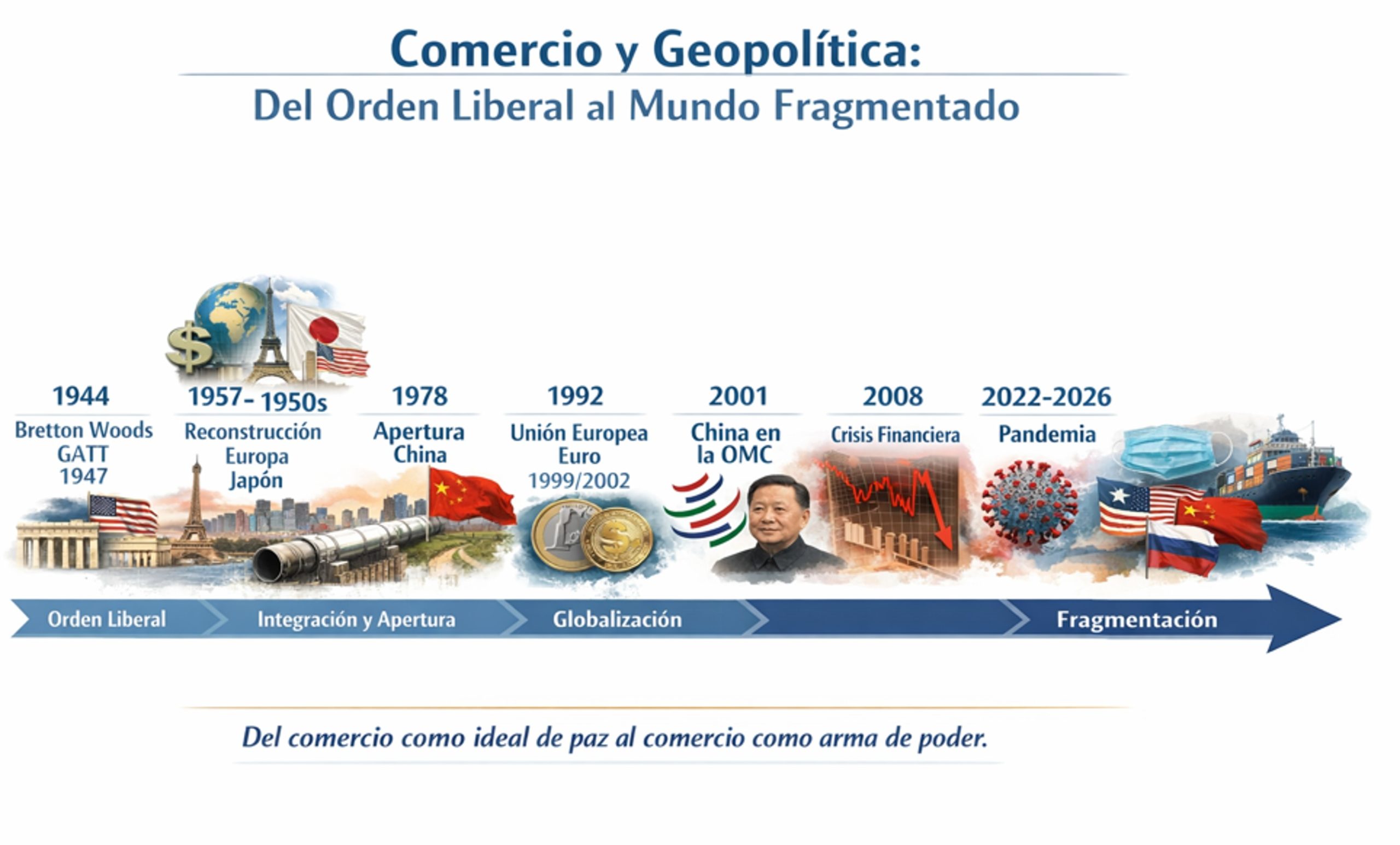

Este artículo propone un recorrido histórico —apoyado en la línea de tiempo que acompaña este texto— para entender cómo pasamos del comercio como ideal de paz al comercio como arma de poder. Un tránsito que no ocurrió de un día para otro, sino como resultado de decisiones políticas, ideológicas y estratégicas acumuladas a lo largo de décadas.

Figura 1: Una lectura histórica del comercio como instrumento de poder: Del orden liberal de postguerra a la fragmentacion contemporanea.

Figura 1: Una lectura histórica del comercio como instrumento de poder: Del orden liberal de postguerra a la fragmentacion contemporanea.

El orden liberal de posguerra: el comercio como proyecto político (1944–1969)

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el comercio internacional dejó de ser entendido únicamente como un intercambio económico y pasó a concebirse como un instrumento de estabilidad política. La devastación de Europa, el colapso del comercio en los años treinta y la experiencia del proteccionismo extremo habían dejado una lección clara: la fragmentación económica no solo empobrecía a los países, sino que también alimentaba conflictos.

En ese contexto surge el orden liberal de posguerra, un entramado institucional y normativo diseñado para evitar que el sistema internacional volviera a caer en dinámicas de confrontación total. Bretton Woods (1944) fue el punto de partida de esta arquitectura: se estableció un sistema monetario internacional basado en el dólar estadounidense —anclado al oro— como moneda de referencia, se crearon el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y se sentaron las bases de una nueva gobernanza económica global.

Pocos años después, en 1947, el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) formalizó el compromiso de los países occidentales con la reducción progresiva de aranceles y la liberalización del comercio. No se trataba únicamente de eficiencia económica, sino de una apuesta ideológica: la convicción de que economías interdependientes serían menos proclives al conflicto armado.

Este modelo se complementó con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que buscaba canalizar los conflictos políticos por vías diplomáticas, y con el Plan Marshall, que impulsó la reconstrucción económica de Europa Occidental mediante inversión, apertura comercial y reintegración productiva. Japón siguió un camino similar bajo tutela estadounidense: reconstrucción industrial acelerada, acceso a mercados occidentales y reinserción en las cadenas productivas globales.

Detrás de este diseño también operaba una visión económica que ganaría fuerza en las décadas siguientes. Autores como Milton Friedman defendían que los mercados abiertos, la competencia y la libertad económica no solo generarían prosperidad, sino que además crearían sociedades más estables y, eventualmente, más democráticas. El comercio no era solo un mecanismo de crecimiento, sino una fuerza civilizatoria capaz de moderar los excesos del poder político.

Durante este período, el modelo funcionó razonablemente bien dentro del bloque occidental. El crecimiento económico fue sostenido, la integración productiva se profundizó y las tensiones políticas internas se mantuvieron contenidas. Sin embargo, este equilibrio tenía límites claros: se apoyaba en una arquitectura dominada por Estados Unidos, en la centralidad del dólar y en la exclusión —parcial o total— de economías fuera del eje occidental.

A finales de los años sesenta, ese modelo comenzaría a expandirse más allá de su núcleo original. Europa iniciaría una estrategia propia de integración y estabilidad mediante el comercio, mientras que Estados Unidos empezaría a explorar la apertura económica como herramienta geopolítica hacia actores que hasta entonces habían sido considerados adversarios. Ese giro marcaría el inicio de una nueva etapa, en la que el comercio dejaría de ser solo un mecanismo de reconstrucción para convertirse en una herramienta estratégica de alcance global.

Europa, interdependencia y lo que ocurría detrás del Telón de Acero (1969–1991)

A partir de finales de la década de 1960, el orden liberal comenzó a expandirse más allá de su núcleo original. Europa Occidental, consciente de su fragilidad geopolítica y energética, optó por una estrategia pragmática: reducir tensiones con el bloque soviético a través del comercio y la interdependencia. Esta política, conocida como Ostpolitik, fue impulsada por Alemania Occidental desde 1969 y se basó en una premisa clara: comerciar para estabilizar.

El eje de esta relación fue la energía. Gasoductos, acuerdos comerciales y cooperación industrial limitada permitieron a Europa asegurar suministros estratégicos mientras se reducía el riesgo de confrontación directa con la Unión Soviética. Desde la perspectiva occidental, esta interdependencia parecía confirmar la eficacia del comercio como herramienta de paz.

Sin embargo, mientras Europa consolidaba su integración económica y fortalecía su mercado común, detrás del Telón de Acero ocurría otra historia, menos visible y mucho más compleja. La Unión Soviética enfrentaba profundas tensiones internas: una economía centralizada cada vez menos eficiente, rezagos tecnológicos frente a Occidente, rigideces productivas y una creciente incapacidad para sostener el nivel de vida de su población.

Durante años, estos problemas quedaron parcialmente ocultos por la lógica bipolar de la Guerra Fría. El comercio con Europa proporcionaba ingresos y oxígeno económico, pero no resolvía las fallas estructurales del sistema soviético. En paralelo, el aparato político intentaba mantener cohesión interna mediante control centralizado, mientras la presión social y económica aumentaba silenciosamente.

En los años ochenta, estas tensiones se volvieron imposibles de ignorar. Las reformas impulsadas por Mijaíl Gorbachov —perestroika y glasnost— buscaron modernizar el sistema desde dentro, introduciendo elementos de apertura económica y transparencia política. Pero esas reformas llegaron tarde y chocaron con décadas de inercia institucional. El sistema no colapsó por una derrota militar ni por la presión externa del comercio occidental, sino por el agotamiento interno de su propio modelo.

La caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 fueron leídas en Occidente como una victoria ideológica del mercado y la apertura. El comercio, una vez más, parecía haber demostrado su superioridad. Sin embargo, esa interpretación omitía un elemento clave: el colapso soviético fue el resultado de procesos internos largos y profundos, más que de una simple “conversión” inducida por la interdependencia económica.

Esta lectura incompleta reforzó una creencia que marcaría las décadas siguientes: que bastaba con integrar economías al comercio global para que, eventualmente, adoptaran las mismas reglas políticas y valores del orden liberal. Con el bloque soviético fuera del mapa, el comercio dejó de ser visto como una herramienta de contención y pasó a concebirse como un mecanismo universal de transformación.

Esa convicción sería puesta a prueba poco después, cuando el modelo se expandiera hacia una economía de dimensiones y características radicalmente distintas: China.

China y la expansión del modelo: prosperidad sin democratización (1978–2001)

Con la caída del bloque soviético, el orden liberal no solo se consolidó: se universalizó. La década de los noventa estuvo marcada por una convicción profunda —casi incuestionada— de que el comercio abierto y la integración económica constituían un camino único hacia el desarrollo, la estabilidad y, eventualmente, la democracia. En ese contexto, la apertura de China al sistema internacional fue interpretada como el paso lógico siguiente.

Sin embargo, el proceso chino había comenzado antes. En 1978, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China inició una serie de reformas graduales que rompieron con el modelo maoísta sin abandonar el control político del Partido Comunista. La apertura no fue ideológica, sino instrumental: zonas económicas especiales, atracción selectiva de inversión extranjera, transferencia tecnológica y una incorporación progresiva a los mercados internacionales. El mensaje era claro: “no importa el color del gato, mientras cace ratones”.

Durante las décadas siguientes, China se integró de manera estratégica a la economía global. Aprovechó su abundante mano de obra, su capacidad de planificación estatal y el acceso a mercados occidentales para convertirse en un centro manufacturero de escala sin precedentes. Para muchas economías desarrolladas, esta integración fue vista como un éxito del modelo liberal: millones de personas salieron de la pobreza, los costos de producción disminuyeron y las cadenas globales de valor se expandieron.

La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 fue el punto culminante de esta apuesta. Occidente asumió que, al integrarse plenamente al sistema de reglas del comercio internacional, China seguiría un camino similar al de otras economías que habían transitado desde el autoritarismo hacia sistemas más abiertos. El comercio, una vez más, fue concebido como un agente de transformación política.

Pero China nunca compartió esa premisa. Para Beijing, la apertura económica no implicaba una cesión de soberanía política ni una adopción automática de valores liberales. El comercio era una herramienta para fortalecer el Estado, no para diluirlo. La prosperidad era un objetivo, pero no como antesala de la democracia, sino como mecanismo de legitimación interna del poder.

Durante años, esta diferencia fue minimizada o ignorada. El crecimiento económico sostenido y la aparente estabilidad global reforzaban la idea de que el sistema estaba funcionando. Sin embargo, bajo la superficie, se estaba gestando una tensión estructural: un modelo de comercio diseñado para economías de mercado abiertas coexistía con una potencia que utilizaba el comercio como estrategia de desarrollo estatal.

Ese desequilibrio no se manifestó de inmediato. Durante un tiempo, los beneficios económicos eclipsaron las señales de alerta. Pero el supuesto central del modelo —que la prosperidad conduciría inevitablemente a la democratización— comenzaba a mostrar sus límites. La globalización había generado riqueza, sí, pero no había producido el tipo de convergencia política que muchos habían anticipado.

Con China integrada al corazón del sistema, el orden liberal entraba en una nueva fase: más amplio, más productivo y, al mismo tiempo, más frágil. El quiebre no sería inmediato, pero las condiciones para él ya estaban dadas.

El quiebre del modelo: cuando la interdependencia dejó de ser suficiente (2008–2020)

Durante los primeros años del siglo XXI, el sistema parecía estable. El comercio internacional seguía expandiéndose, las cadenas globales de valor se profundizaban y China consolidaba su rol como centro manufacturero del mundo. Para muchos responsables de política pública y analistas económicos, la globalización había superado sus principales pruebas: crecimiento sostenido, reducción de la pobreza global y una red de interdependencias que hacía cada vez menos probable un conflicto mayor.

Sin embargo, el quiebre del modelo liberal no ocurrió por una sola causa, sino por la acumulación de crisis que expusieron sus límites estructurales.

La crisis financiera global de 2008 fue la primera gran señal de alerta. Mostró que la interdependencia económica no solo transmitía crecimiento, sino también vulnerabilidades sistémicas. Los flujos financieros estaban profundamente integrados, pero las capacidades de respuesta seguían siendo nacionales. El sistema había logrado una integración económica sin una gobernanza política equivalente.

Aun así, la lectura dominante fue técnica: fallas regulatorias, excesos del sector financiero, necesidad de ajustes macroeconómicos. El comercio como tal no fue cuestionado. La fe en el modelo se mantuvo intacta.

Esa fe comenzó a erosionarse con mayor claridad una década después. La pandemia de COVID-19 reveló de forma abrupta la fragilidad de las cadenas globales de suministro. Países altamente dependientes de proveedores externos descubrieron que la eficiencia había sido priorizada sobre la resiliencia. Insumos críticos —medicamentos, equipos médicos, componentes industriales— se transformaron de la noche a la mañana en activos estratégicos.

En este contexto, el comercio dejó de percibirse como un espacio neutral de intercambio y pasó a ser entendido como un vector de riesgo y de poder. La pregunta ya no era únicamente dónde producir más barato, sino de quién depender y en qué condiciones.

Aquí resulta clave el aporte de Richard Baldwin, quien ha señalado que los conflictos comerciales recientes no responden a la lógica clásica del proteccionismo. No buscan proteger industrias ineficientes ni maximizar el bienestar agregado. Buscan reducir dependencias estratégicas, asegurar control sobre tecnologías críticas y limitar la capacidad de maniobra de competidores sistémicos. El comercio, en este nuevo esquema, se subordina a consideraciones geopolíticas.

De forma complementaria, Simon Evenett ha documentado cómo los gobiernos han recurrido a un conjunto cada vez más sofisticado de instrumentos: subsidios selectivos, controles a la exportación, requisitos de contenido local, incentivos a la relocalización y medidas comerciales dirigidas explícitamente a aliados y rivales. No se trata de un regreso al proteccionismo del siglo XX, sino de una intervención estratégica compatible con un mundo interdependiente, pero políticamente fragmentado.

Este cambio marca una ruptura profunda con el espíritu original del orden liberal de posguerra. Durante décadas se asumió que la expansión del comercio reduciría la centralidad del poder político. Hoy ocurre lo contrario: el poder define crecientemente las reglas del comercio.

La paradoja es evidente. El modelo liberal funcionó en términos de crecimiento y prosperidad durante más de setenta años. Lo que falló no fue su capacidad económica, sino su supuesto central: que la interdependencia bastaría para alinear intereses políticos, reducir rivalidades estratégicas y generar convergencia institucional.

En el mundo que emerge tras la pandemia, el comercio ya no puede entenderse únicamente como cooperación. Es también un campo de disputa, donde se negocia influencia, seguridad y capacidad de decisión. Ese desplazamiento —del comercio como ideal de paz al comercio como instrumento estratégico— prepara el terreno para comprender el uso actual de aranceles, sanciones y restricciones no como anomalías, sino como expresiones coherentes de un nuevo orden en construcción.

Conclusión: el cambio de orden y el nuevo comercio estratégico

El mundo que emerge en la década de 2020 no representa un colapso repentino del orden internacional, sino la culminación de un proceso largo. El modelo liberal de posguerra —basado en comercio abierto, reglas compartidas e interdependencia económica— no fracasó en sus objetivos económicos. Funcionó durante más de setenta años, generó prosperidad y permitió una expansión del comercio sin precedentes. Sin embargo, fue construido sobre una premisa ideológica que hoy ha dejado de sostenerse: la idea de que el comercio, por sí solo, conduciría a la paz, la estabilidad y la convergencia política.

Desde una perspectiva estrictamente económica, muchos de los supuestos del modelo fueron correctos. El comercio sí generó riqueza, redujo costos, amplió mercados y sacó a millones de personas de la pobreza. Donde el modelo mostró sus límites no fue en su capacidad de crear prosperidad, sino en la distribución geográfica y política de esa capacidad productiva. El diseño original del sistema no anticipó la emergencia de un actor capaz de concentrar una porción tan significativa de la producción global, integrarse profundamente a las cadenas de valor y, al mismo tiempo, operar bajo una lógica estatal distinta a la de las economías de mercado liberales.

La centralidad productiva de China alteró los equilibrios implícitos del sistema. Para algunos países, el comercio siguió siendo una fuente de crecimiento; para otros, comenzó a percibirse como un factor de vulnerabilidad, dependencia o pérdida de capacidad industrial. Este desajuste ayuda a explicar las tensiones actuales: una economía estadounidense presionada por la desindustrialización, una Europa estratégicamente debilitada y la aparición de nuevas alianzas que buscan cuestionar no solo las reglas del comercio, sino también la hegemonía del dólar como eje del sistema financiero internacional.

Paradójicamente, muchos de los actores que hoy impulsan cambios en el orden económico global son, en buena medida, hijos del propio modelo liberal. Se desarrollaron dentro de sus reglas, crecieron gracias a ellas y ahora intentan redefinirlas. No se trata de un rechazo frontal al comercio, sino de una disputa por quién fija sus condiciones en la siguiente etapa del sistema internacional.

En este nuevo contexto, el comercio ha dejado de ser un espacio neutral. Se ha convertido en un instrumento explícito de poder. Aranceles, sanciones, controles a la exportación y políticas de relocalización ya no buscan maximizar el bienestar agregado, sino modificar comportamientos, ejercer presión y reconfigurar alineamientos geopolíticos. No asistimos al fin del comercio internacional, sino a su transformación en un comercio crecientemente estratégico.

Para economías pequeñas y abiertas como Costa Rica, este cambio de orden plantea desafíos significativos. La inserción internacional ya no depende únicamente de eficiencia logística, competitividad de costos o acceso a mercados, sino de la capacidad de leer correctamente el contexto geopolítico, diversificar riesgos y comprender que el comercio es hoy una extensión de la política exterior y de seguridad de las grandes potencias.

En este escenario de transición, el mayor riesgo no es el cambio en sí, sino no reconocerlo. Para las empresas que operan en comercio internacional y logística, comprender el entorno geopolítico ya no es un ejercicio académico, sino una necesidad práctica. Tomar decisiones informadas, anticipar escenarios y mantener flexibilidad estratégica será clave para navegar una etapa en la que las reglas aún se están redefiniendo.

El orden liberal no se derrumbó: se agotó. El mundo no entra en una fase de caos, sino en una etapa distinta, donde el comercio vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo en la historia: el de una herramienta al servicio del poder. Comprender este cambio es una condición necesaria para actuar con realismo en el nuevo orden que se está configurando.

Este artículo se apoya en literatura académica, análisis histórico-económico internacional especializado, así como en la experiencia profesional de la autora en comercio internacional y logística. Las fuentes citadas permiten situar los acontecimientos recientes dentro de un marco de largo plazo, integrando economía política, geopolítica y comercio global, con el fin de comprender los cambios estructurales que atraviesa el orden internacional contemporáneo.